Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.

Viajero celeste, cuántos caminos de distancia y paz y millas de sombras por tu apretada luz. Dónde estás hoy. Y el valle del Reposo y el sendero de los Siete Esfuerzos…

I

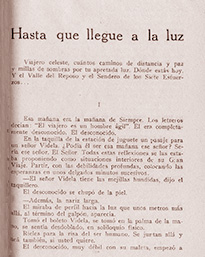

Esa mañana era la mañana de Siempre. Los letreros decían: «El viajero es un hombre ágil». Él era completamente desconocido. El desconocido.

En la taquilla de la estación de juguete un pasaje para un señor Videla. ¿Podía él ser esa mañana ese señor? Sería ese señor. El Señor. Todas estas reflexiones se las estaba proponiendo como situaciones interiores de su Gran Viaje. Partir, con las debilidades profundas, colocando las esperanzas en unos delgados minutos sucesivos.

―El señor Videla tiene las mejillas hundidas, dijo el taquillero.

El desconocido se chupó de la piel.

―Además, la nariz larga.

Él miraba de perfil hacia la luz que unos metros más allá, al término del galpón, aparecía.

Tomó el boleto Videla, se tomó en la palma de la mano, se sentía desdoblado, en soliloquio físico.

Rieles para la risa del ser humano. Se juntan allá y acá también, si usted quiere.

El desconocido, muy débil con su maleta, empezó a andar. Subió al tren. Cogió un asiento. «Un durazno comido al amanecer, pensó, hace bien al alma». Asomó su mano blanca por la ventanilla y compró uno, justo al mismo tiempo que la locomotora sonaba en un pito prolongado y distante.

Hace un momento había colocado la maleta ahí arriba. El señor se había sentado aquí. Pelaba el durazno con mucho cuidado, para no dar ni una gota de zumo a sus vecinos. Mordía. El jugo, en la mañana, iba directo al alma.

Ya es hora de que partamos. Vamos a empezar a subir, a subir hacia las altas montañas de nuestra tierra todo lo más que podamos… De la mano de este desconocido ―¿por qué no?―, de la mano del Señor… Desde allá, desde nuestras casas, las montañas de nuestra tierra se ven siempre azules. Ahora subir… hasta donde resista el corazón.

Si se pudiera escribir el sonido de un pito, este cuento no tendría razón de ser. El tren partió. El tren empezó a partir para siempre. Iban sentados muchos pasajeros. Cuáles son compañeros. Hay que esperar.

Las aventuras reales se corren siempre a solas. Pero no es menos cierto que llevamos siempre compañeros, los que, en el profundo contacto, rebotan hacia sus disímiles soledades. En un Gran Viaje, los compañeros se cuentan con los dedos; pero nunca son todos los que van. Son dos, son tres, cuatro, cinco. Nunca los adivinamos antes de un recorrido mínimo de cuatro kilómetros.

¿Cuántos son los compañeros de este tren?

Un kilómetro.

El paisaje empuja garras verdes hacia los rieles, mete sus verduras debajo de los rodajes, intentando desrielar el trencito y su carga de extranjeros de la mañana.

Dos kilómetros.

Unas casas a los lados, con vegetación oscura sobre las verjas.

Mujeres recogiendo los tarros de la leche.

Tres kilómetros.

Un puente. Una acequia y una cruz, con una vela apagada. Ahí se ahogó alguien o lo apuñalaron. Olor húmedo. Él aspira y evoca. Alguien ha sacado los labios por la ventanilla y deja caer el jugo de una fruta por la boca, hacia la tierra cansada.

Cuatro kilómetros.

Algo así como un humo, como una sombra, ha salido del carro, por algún lugar, y cuatro rostros, primero, cuatro apenas, se van definiendo, tomando presencia. Son los mismos de siempre.

Una voz que dice:

―Ampliarán este insufrible tren militar, lo agrandarán al fin. El Estado…

Un militar con un capote raído, chico, delgado, sin dientes, en un rincón. Una mujer fatigosa, escuálida, tendida, ampliándose hacia atrás, con toda la dificultad de la respiración, poniéndose muy blanca. El hombre indiferente, que lee un periódico del Gobierno. Y la vieja, con los pies sobre la bolsa, con las manos arrugadas en la vida y la boca cohibida con dolor.

Cinco, seis, varios kilómetros. Hasta que se perciban dos figuras más; porque el militar raído lleva en sus brazos un niño rubio, envuelto en un abrigo corto, que intenta dormir, y la vieja, una hija morena, como la tierra, y perdida, como ella, en un sonambulismo infinito y sordo.

Entonces el militar se levanta y dice:

―Ah, sí, señores, las minas de cobre.

La blancura de la mujer tiembla. El lector mueve un solo ojo hacia un lado y da vueltas sin ruido una hoja.

El militar se sienta, afirmándose el último diente.

Nuestro señor comprende que subimos cada vez más. Ve ya las montañas y en el filo o en el costado de las grandes fajas, claras líneas horizontales de caminos imposibles, con la plata de sus aguas y de sus construcciones, como cuchillos planos y tendidos, en un pretérito combate de luz.